「体感温度」を変える4つの要素

「熱の移動スピード」を変える要素は4つあります。この4つの働きによって、同じ温度でも「体感温度」は変わります。ここでは、この「体感原理」の基本を環境工学的な観点から整理してみます。

同じ温度の鉄と木。触ってみると、鉄の方が冷たい。同じ温度なのに、どうして?

その理由は...伝導

ものを触ると、熱は手からものへと移動します。これが「伝導」です。鉄と木は、熱伝導率、つまり熱を伝える力が違います。熱伝導率の大きい鉄を触ると、熱が速く移動し、冷たく感じるのです。

夏、トンネルの中はひんやり涼しい。でも、気温は中も外も30℃。同じ温度なのに、どうして?

その理由は...放射

直接触らなくても、温度の異なるものの間で熱は移動します。これが「放射」です。トンネルは土に覆われており、内側の表面温度が低く、そこからの冷たい放射によって体から熱が奪われ、涼しく感じるのです。

冬、風の強い日はとても寒く、風のない日は暖かい。同じ温度なのに、どうして?

その理由は...気流

空気が動いて皮膚にあたると、皮膚の表面から熱が空気とともに移動します。これが「気流」です。風は熱の移動スピードを速くする働きをするので、同じ気温でも、風が強いと寒く感じるのです。

昨日の湿度は40%、今日は80%。気温は同じ30℃なのに、今日はとても暑い。同じ温度なのに、どうして?

その理由は...蒸発

液体が気体となって「蒸発」するとき、気化熱を奪い、その周囲の温度を下げます。人は汗を蒸発させることによって、熱を逃がし、体温調節しています。湿度が高いと汗がうまく蒸発せず、暑く感じるのです。

体感温度に大きく影響する「表面温度」

4つの要素の中でも、体感温度に大きく影響するのが「放射」です。放射とは、自分の体と接触していないものの「表面温度」により影響を受けることです。つまり、同じ気温でも、周囲の表面温度が高ければ暑く、低ければ寒く感じるのです。

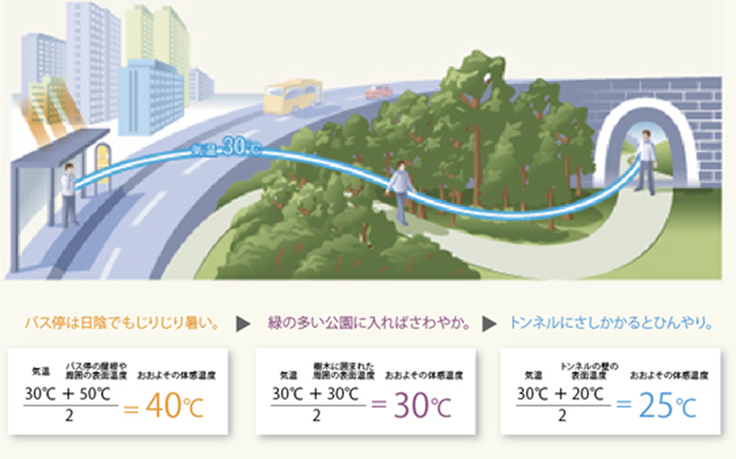

「おおよその体感温度」を計算してみよう

おおよその体感温度 = 気温 + 周囲の表面温度 / 2

※体感温度は、周辺の「気温」と「表面温度」だけでなく「日射」「気流」「湿度」等が影響し、人の「着衣量」や「活動状態」によっても変化します。本来の算出式ではこれら全てを加味しますが、ここでは気温と表面温度の影響を示す値である「作用温度」の算出式を参考としています。また本来、周囲の表面温度からの影響は、壁や床、天井など、それぞれの表面温度を面積割合に応じて算出しますが、最も影響が大きい面の表面温度を代表値とし、おおよその体感温度の目安としています。

体感温度を計算してみると、日常感じる「体感」の原因がわかる!

例えば夏の日、気温は同じでも、周囲にあるものの表面温度が違えば、体感は変わるのです。

「周囲の表面温度」と「気温」は、住まいづくりでも大切です。

上の例では、すべて気温は30℃ですが、体感温度はおおよそ25℃から40℃と、大きく違います。このように、体感温度には自分の周囲にあるものの「表面温度」が大きく影響しているのです。このことを理解すると、快適な住まいづくりの方法がわかります。